デザインコンサルティングと哲学シンキング──前編:なぜ人の想いに迫る必要があるのか

はじめに

筆者は、B2Bメーカのインハウスデザイン部門で、商品開発プロジェクトのデザインコンサルティングを行っている。実はこの部門に参加してまだ1年で、元はファームウエア開発、SE、R&D企画、組織開発やデザイン思考の展開等を担ってきたエンジニアである。

そんな“非デザイナ”の筆者がデザイン部門への異動を希望したのは、商品開発プロジェクトを加速支援するにはそこが最適な場だと考えたためだ。いったい今、開発の現場で何が起きているのだろうか。

戸惑う開発現場

かつては、お客様(ユーザ)の欲しいものは明確だった。しかし技術が容易に手に入るようになった現在は、ユーザは、メーカに対して「欲しいもの」を言語化しなくなり、逆に「次は何をするのか?御社はどう考えるのか?」と問うようになった。

そこで流行った言葉が「デザイン思考」だ。統計調査だけではなく、徹底的にユーザの真の要求を探る手法は、新たな価値を生み出す解決策になると期待されたのだ。デザイン思考は多くの技術者からも注目され、方法論を学ぶ人も多かった。

しかし、デザイン思考を実際に取り入れてみたものの、期待したようにうまく機能しない、という声があがり始める。デザイン思考を活用しようとする人たち(=デザイン思考家)は大手企業各社に存在したが、彼/彼女らも、現場がデザイン思考を利用するには何かが足りないことに気づいていた。

開発現場にはすでに、デザイン思考以外にも、アジャイル、アート思考、共創などの言葉や手法が流れ込んでいた。その中で開発現場は、従来のウォーターフォール型開発と折り合いをつけながら”開発効率”を上げることが要求されていた。更に根本問題としてデザイン思考に対する誤解もあった。デザイン思考は、徹底的なユーザ中心主義と、早期に低コストで学習していく考え方(=Fail Fast, Learn quickly)を基礎とした方法論だが、多くの人が、“イノベーションを起こしてくれるプロセス”だと誤認したのだ。

疲弊する現場

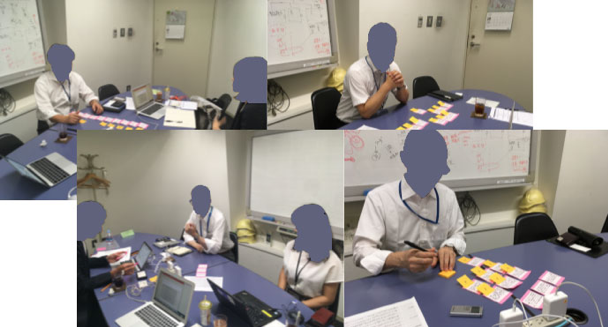

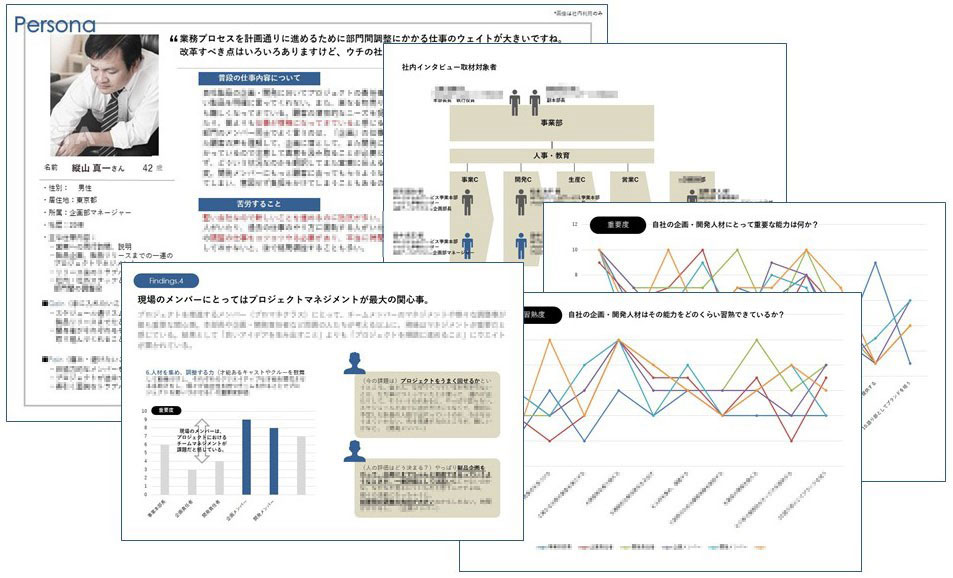

こうした状況に鑑みて、筆者らはあるメーカの開発現場で企画・開発技術者らを対象としたDepth Interviewを行った。これは個人の想いや、仕事から人生に渡る様々なレベルでのゴール等を引き出し、対象者を徹底的に知ることを目指すインタビュー手法だ。現場の人々の心に迫ることで、彼らの本音、つまり、表向きの方針とそれにブレーキをかける裏の関心を知ることが目的だった。

このDepth Interviewでは、企画部門、開発部門の多数の技術者、マネージャ、経営層らと1人1時間ずつの対話を行った。

そして、得られた定性・定量データを解析し、そこから浮かび上がる人物像を「企画部長のペルソナ」として描き出した。このペルソナに幸せになってもらうことが我々の支援の目的になった。

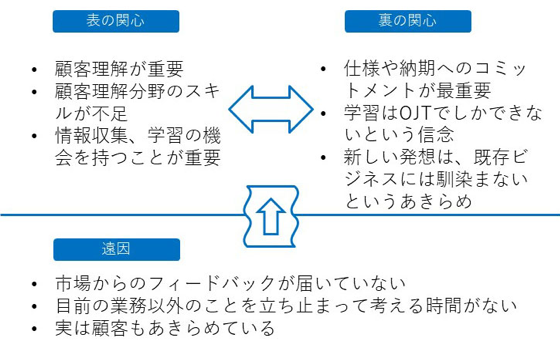

ペルソナの制作過程で掴んだ現場の本音は、次のようなものだった。

表の関心

品質に妥協せずユーザ中心の開発を心がける。ユーザ理解の重要性を認識し、そのためのスキル向上や学習機会の提供を重視する。

裏の関心

スケジュール死守が最優先である。様々な社内調整業務こそがマネジメントの仕事だと考える。また、OJTで得られる学びのみが力になるというビリーフを持つ。開発業務のミッションは決められたことを確実に実行することであり、新たなチャレンジを含む“イノベーション”はなじまないと考える。

デザイン思考など従来の開発方法と異なる方法論は、スケジュールを遅らせる原因だと捉えられていたのだった。

Depth Interviewの解析から、ユーザへの共感や真のニーズを理解することの重要性を頭ではわかっていながら、厳しいスケジュールに追われて余裕を無くしていく現場の状況が見えてきた。表の関心ではユーザの想いに寄り添うことを欲していながら、裏の関心がこれを嫌うという状態だったのだ。疲弊した現場からは「あきらめ」が感じられた。

改めて、今求められていること

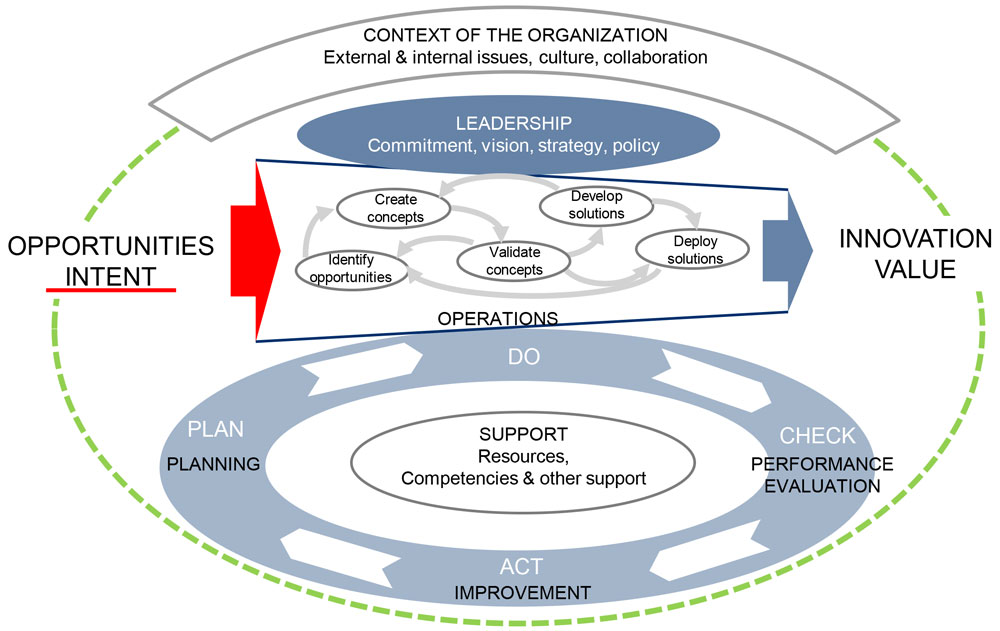

開発現場が”イノベーション”に懐疑的な中、2019年7月、国際規格ISO 56000シリーズに新しい規格が追加された。ISO 56002:2019 [INNOVATION MANAGEMENT –INNOVATION MANAGEMENT SYSTEM – GUIDANCE]だ。イノベーションを実現するためのシステムが、激しい議論の末とはいえ、ついに各国合意のもとで「国際規格」になったのだ。

このシステムの構成図を見てみると、重要な示唆があることに気づく。このシステムに必須の「入力」がある。それは「意志(INTENT)」だ。これを欠いてはプロセスを起動することすらできず、イノベーションは実現されない。

本記事では、ユーザの要求にひたすら応えてきた価値提供者が、「あなたは何をしたいのですか?」という問いに答えられなくなっている現状を見てきた。疲弊した現場がもう一度確認したがっているのは、まさにこの「意志」「ビジョン」あるいは「軸」なのではないだろうか。求められているのは、従来のようにニーズを「顧客に聞く」というOutside inの姿勢だけではなく、自らのビジョンを起点にするInside outの姿勢だといえる。

筆者らは、デザイン思考を活用するには、その手前の段階で、それを使いこなせる状態を整える必要があることに気づき始めた。

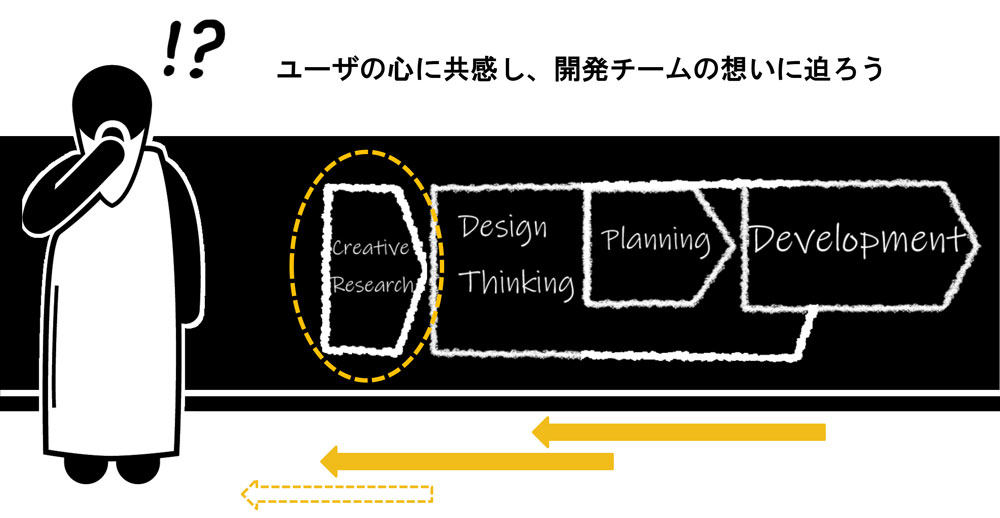

現場要求は前へ前へ:Creative Research

さて、開発現場の問題を解くカギはいよいよデザイン思考の手前のフェイズになった。この段階から支援を提供できる場こそ、全社を横断できるデザイン部門だった。これが冒頭で述べた、デザイナでもない筆者がデザイン部門に参画した理由である。

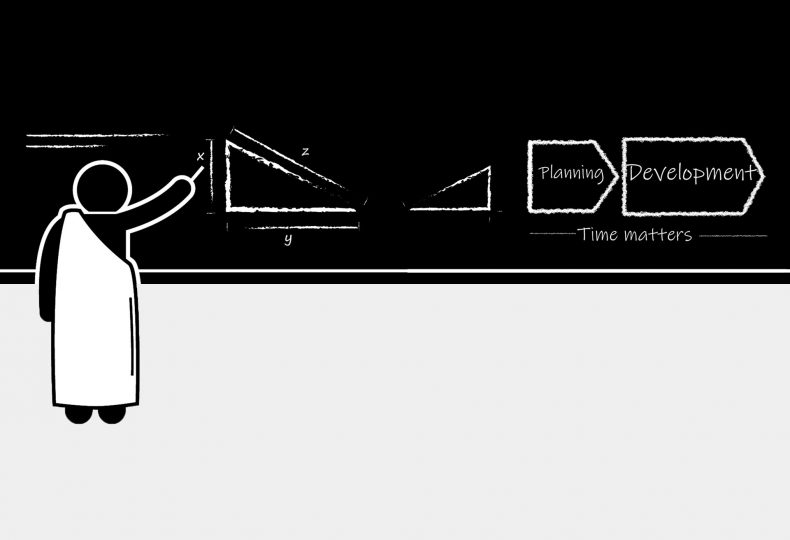

開発現場にはその時代ごとに、社会や組織の関心に基づいて新たな機能が要求される。その変遷を追ってみると、プロダクト/サービスの開発工程という段階から、順次手前のフェイズにおけるプロセスが要求されてきたことがわかる(図を参照)。必要な機能は常に、「その時はまだ見えていない場所」に存在するのだ。

前述したように、現在更に求められているのは「意志」「ビジョン」「軸」だ。これを練り上げるにあたって扱われるのは、技術者チームとユーザ双方の「想い」である。そこでは、彼/彼女らに深く共感してチームの視点を探り、両者を”掛け合わせて”共創を起こす機能が必要とされている。筆者はこの機能をCreative Researchと名づけた。

しかし、ユーザ視点を重視して徹底的にリサーチする手法はある程度確立していたものの、開発チームの「心」に迫る方法論についてはまだ決定打がなかった。デザイン思考の限界に気づいていた各社のデザイン思考家らは、ほぼ時を同じくしてこのフェイズで活用できるメソッドを探し始めた。そしてたどり着いたのが「哲学シンキング」をはじめとする、チームを深く理解する方法論だった。

Creative Researchの実装アイデア

「技術者チームの心に迫る」という機能を有するCreative Researchは総合芸術であり、その時々の状況に合わせて各種メソッドを組み合わせることが求められる。では、哲学シンキングというメソッドは組織内でどのように取り入れられているのだろうか。また、他のメソッドとどのように組み合わされているのだろうか。後編ではその一部を紹介していきたい。